Macron é presidente da França há um ano. E, como é normal, os franceses fizeram o balanço destes 12 meses de mandato com sondagens e alguns textos sobre o que já se fez e o que ainda se pretende levar a cabo. A maioria considera-o agora mais de direita que de esquerda e já não tanto ao centro como alegava quando se candidatou. A luta contra os sindicatos dos ferroviários é considerada a sua grande oportunidade para mostrar ser capaz de pôr em prática a mudança que a França votou em 2017.

Por cá, o presidente francês é visto, como em tudo o que foge da normalidade – Macron trucidou os partidos tradicionais –, com um misto de assombro e desconfiança. E, como também é frequente em Portugal, não se lhe dá a relevância que o assunto merece de forma a que, dessa maneira, seja como se não existisse. Lê-se um ou outro texto, não mais que um ou outro pequeno artigo num jornal, e o mais resume-se a frases de circunstância e às imagens na televisão, que o homem é telegénico.

Mas Macron tem algo que em Portugal devíamos dar muita atenção. E essa particularidade não tem que ver com a sua personalidade, não se trata de nenhuma qualidade sua especial, mas com o programa, a visão que o Eliseu tem para a Europa e que, se concretizado, vai alterar, e muito, a União Europeia. Uma mudança que já se fez sentir no novo orçamento plurianual da União Europeia, que tanto desagradou aos partidos portugueses e deixou Marcelo apreensivo. Porque Macron visa dar um novo impulso à UE e, por arrasto, devolver à França a glória e influência do passado.

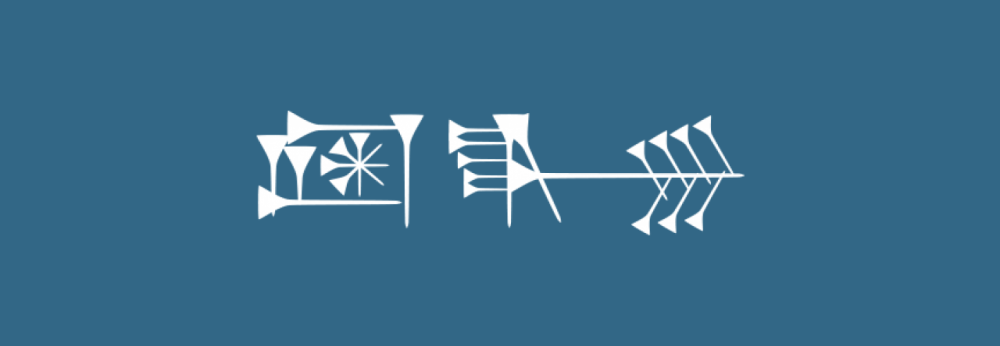

O discurso na Sorbonne

Foi a 26 de Setembro último que Emmanuel Macron apresentou, no Grande Anfiteatro da Sorbonne, o seu projecto para a Europa. Lá fora os protestos do costume, enquanto lá dentro o espaço era pequeno para os que o queriam ouvir. E o que disse Macron foi repetir o que já escrevera no livro “Révolution”, um verdadeiro programa para o seu mandato enquanto presidente. E no que consiste o seu projecto? Antes de mais, uma defesa comum para a Europa. Macron não pretende apenas dotar a UE de mais meios financeiros para a defesa (como é o caso com o novo orçamento comunitário), mas também que se preparem forças armadas comuns. Nesse sentido, naquele dia na Sorbonne propôs abrir as forças armadas francesas a militares de outros países da União para que participem na obtenção de informações, planificação e apoio às operações militares francesas. Macron, e este ponto é fulcral, quer uma União Europeia dotada de uma força militar comum e que a França seja o seu principal sustentáculo.

Outro ponto foi a defesa de uma taxa comum sobre as transacções financeiras de forma a financiar uma política única de asilo político, o policiamento das fronteiras europeias, um programa de apoio à formação dos refugiados, bem como uma política europeia de desenvolvimento direccionada à África, onde a França lidera com as suas forças militares o combate ao terrorismo islâmico. No seu entender, a UE deve passar a ser um instrumento por via do qual os países europeus terão acesso a África e que Portugal, em virtude dos laços que tem com alguns países africanos, não deve deixar escapar.

O presidente francês defendeu ainda a taxação das receitas dos conhecidos GAFA (Google, Apple, Facebook e Amazon) em vez dos lucros. O objectivo é que a UE adopte leis que obriguem estas empresas a pagarem mais impostos e não que se refugiem em países como a Irlanda e o Luxemburgo.

Uma Europa a várias velocidades

Mas a grande proposta de Macron para a Europa é na área financeira. Um orçamento comum para a zona euro, direccionado ao investimento público estratégico, que também de apoio aos países cujas contas públicas coloquem em risco a estabilidade da zona euro. A par deste orçamento pretende-se também que a zona euro tenha um verdadeiro ministro das Finanças com mais poder sobre os seus colegas dos respectivos países, que o agora líder do Eurogrupo. A acontecer, estaremos perante uma verdadeira união fiscal que se acentuará com a libertação dos fundos desse orçamento a depender da implementação de reformas estruturais, no Estado e na economia, ditadas por Bruxelas.

A partir daqui é inevitável falar-se de uma Europa, não a duas, mas a várias velocidades. Tão-só porque, a partir do momento em que os fundos desse novo orçamento forem libertados sob condição da implementação de certas reformas, o conceito de igualdade como o conhecemos hoje deixará de ser a pedra de toque da União. Os países não implementarão as referidas reformas ao mesmo ritmo, com a mesma amplitude e, naturalmente, o acesso a certas ajudas comunitárias não será igual nem atribuído ao mesmo tempo.

Mas a UE será ainda a várias velocidades porque Macron tenciona que França e Alemanha assinem um novo Tratado do Eliseu, renovando o de 28 de Janeiro de 1963. Nesse dia, Charles De Gaulle e Konrad Adenauer assinaram um tratado que fixava os termos da cooperação entre os dois países nas relações internacionais, na defesa e na educação, e que muitos consideram como um dos motores da integração europeia. Com esse acordo conseguido há 55 anos, De Gaulle conseguiu retirar a República Federal da Alemanha (RFA) da esfera dos EUA permitindo, desse modo, pensar-se uma Europa não submissa aos interesses norte-americanos. O objectivo de Macron com a renovação deste tratado é precisamente o mesmo.

Será à volta deste novo tratado franco-alemão que Macron tenciona reconstruir, dentro da UE, uma união mais coesa e próxima. Uma nova parceria porque, como disse o próprio, “L’Europe est déjà à plusieurs vitesses, alors, n’ayons pas peur de le dire et de le vouloir!”. Portugal foi mencionado no referido discurso como fazendo parte do pelotão da frente, pelo que caberá ao nosso Governo decidir o que fazer com esta proposta.

Uma soberania reinventada

Terça-feira, 17 de Abril de 2018. O novo presidente francês estreia-se no Parlamento Europeu, onde apela ao que chama de “soberania europeia”, uma soberania reinventada para fazer face ao autoritarismo que ameaça o projecto europeu. No seu entender, os desafios de hoje são globais, não podem ser tratados a um nível meramente nacional, e a UE só em conjunto conseguirá fazer-lhes frente. O terrorismo, os fluxos migratórios, a defesa dos interesses comerciais, a luta contra a fraude fiscal e as próprias relações internacionais (como temos visto no que diz respeito ao Irão) devem ser tratados pela UE como um todo, de forma a que os países europeus sejam bem-sucedidos. Bem-sucedidos no que diz respeito a esses desafios, mas também no combate aos extremismos políticos (quer à esquerda quer à direita) que nos últimos acto eleitorais têm alcançado bons resultados.

Mas o mais interessante não foi o discurso de Macron (que só durou vinte minutos, ao contrário do da Sorbonne com uma duração de mais de hora e meia) mas o debate que se seguiu. Um debate que juntou Florian Philippot, o até há pouco tempo estratega da Frente Nacional, a Manuel Bompard, do La France Insoumise, em oposição a Emmanuel Macron. Os dois primeiros foram veementes na afirmação de que não há soberania europeia e na acusação de que o presidente francês visa apenas substituir a soberania da França por uma de burocratas. Talvez seja por se sentarem em lados opostos no hemiciclo que os extremismos se acabem por tocar.

Há quem considere que o plano de Macron foi derrotado ainda antes de ter sido colocado em prática, devido ao fraco resultado de Angela Merkel nas eleições alemãs de Setembro passado. Na verdade, foi no referido discurso na Sorbonne que Macron desafiou a chanceler alemã a renegociar o dito Tratado do Eliseu e, a partir daí, refundarem juntos a Europa. No entanto, não só Angela Merkel se mantém como líder do governo alemão, como o enfraquecimento político da chanceler é encarado por Macron mais como uma oportunidade que uma perturbação.

Com a saída do Reino Unido da União Europeia e o enfraquecimento político (mas não económico) da Alemanha, Macron considera que a França tem o caminho livre para refundar a Europa à sua maneira. Por isso a proposta do novo Tratado do Eliseu, inicialmente assinado quando a Alemanha não liderava; por essa razão a proposta de uma Europa a várias velocidades, em que os países por ele mencionados são mais próximos da França que da Alemanha; por esse motivo o seu discurso no Congresso norte-americano, no passado dia 25 de Abril, precisamente 58 anos depois do proferido por Charles De Gaulle naquele mesmo dia, naquele mesmo lugar. Um novo tratado como o De Gaulle para renovar a Europa; um novo discurso como o de De Gaulle para cimentar as relações franco-americanas. Macron já não vê a França como o pilar de um exército europeu (como tencionava Manuel Valls), mas o suporte à volta do qual gira a Europa e em torno do qual esta se relaciona com o outro lado do Atlântico.

A França e os Estados Unidos

Como Macron é um homem da globalização, o seu discurso em Washington foi em inglês. Recordou o papel da França na luta da independência dos EUA contra o Império Britânico; a visita de Benjamin Franklin a Paris, em 1776, para obter os apoios internacionais (o que conseguiu devido à extrema simpatia que os EUA tinham não só entre elite francesa mas também entre as suas classes mais desfavorecidas); a chegada aos EUA do jovem Lafayette para combater contra os Britânicos, ou a de Alan Seeger a França: o poeta norte-americano que, com 28 anos e um amor por aquele país europeu, morreu no dia 4 de Julho de 1916 a combater pelos franceses. Um verdadeiro rendez-vous com a morte, mas também com o destino. Porque é o destino, como salientou Macron, que une estes dois países e se nada o pode pôr em causa, a saída do Reino Unido da UE é um excelente motivo para o reafirmar.

A mensagem a passar é que a França se tornou no parceiro privilegiado dos EUA na Europa. Aquele com quem os norte-americanos podem falar (a posição um tanto dúbia de Macron quanto à saída dos EUA do acordo nuclear com o Irão é prova disso mesmo). Um país aberto à globalização, mas disposto a combater as distorções criadas do livre comércio por regimes totalitários e que prejudicam as economias liberais.

Concordando-se ou não com o pensamento de Emmanuel Macron, não deixamos de estar perante um estadista com um pensamento muito completo, uma visão muito ampla do que pretende para a França, de como encara o papel da França no mundo e dos passos a dar para que Paris se torne novamente num peão indispensável, e não negligenciável, das relações entre as grandes potências mundiais. É neste sentido que se compreendem as reformas que pretende levar cabo em França, a urgência que tem para vencer o embate com os sindicatos ferroviários, a necessidade de refundar a UE e a relação de cumplicidade que quer estabelecer com os EUA.

Há muitos anos que não víamos a França ser governada com tamanha ambição. Podemos mesmo arriscar que ainda mais que a de De Gaulle, quanto mais não seja porque este viu os seus sonhos de grandeza comprimidos pelo choque entre os EUA e a URSS, que caracterizou a Guerra Fria. Nessa altura, o espaço deixado à França era muito pequeno e o alcance de qualquer das suas acções, curto.

Agora, com a China a criar problemas comerciais aos EUA, a que se juntam as suspeitas quanto às suas ambições militares, com uma Rússia sem a força da URSS, sem, no fundo, a existência de um mundo bipolar, mas com vários actores internacionais, com uma UE fragilizada com o alargamento que favoreceu a Alemanha, a França de Macron talvez possa finalmente chegar a bom porto na concretização dos seus sonhos de grandeza. Talvez os olhares de Robert de Sorbon e de Richelieu, debaixo dos quais proferiu o dito discurso na Sorbonne, no meio de Paris, no novo centro da Europa, o tenham inspirado.